Inhalt des Kurses

Analytisches Gestaltungsprojekt

In diesem Kurs kombinieren die Studierenden nutzerzentrierte Designmethoden mit Techniken der Zukunftsforschung, um verschiedene Zukünfte jenseits des vorherrschenden Verständnisses von Cybersicherheit zu erforschen.

In diesem Kurs setzen sich die Studierenden intensiv mit den Methoden des ‘Design Futuring’ auseinander. Dabei lernen sie, ihre Designansätze von einer auf die nutzende Person fokussierten Methode zu einem zukunftsorientierten Ansatz (Zukunftsforschung) zu erweitern. Hierbei erforschen die Studierenden, welche zukünftigen Möglichkeiten sich ergeben könnten und welche davon wünschenswert sind.

Unter dem übergreifenden Thema “Cybersicherheit 2040 – Szenarien digitaler Souveränität: für eine sichere, offene und vielfältige Gesellschaft” gestalten die Studierenden ein Projekt, das Zukünfte der digitalen Souveränität und einer vigilanten, offenen Gesellschaft in Deutschland entweder innovativ vorantreibt, spekulativ beleuchtet oder kritisch hinterfragt. Dies kann beispielsweise durch die Analyse und Verbesserung bestehender Objekte, Produkte, Werkzeuge oder Dienstleistungen erfolgen. Alternativ können die Studierenden zukünftige Szenarien für verbesserte, alternative Formen der Cybersicherheit aufzeigen oder Diskussionen über die Auswirkungen auf den Menschen – sei es technologisch, ökonomisch oder sozial – anregen. Hierbei sind sowohl positive als auch negative Aspekte der Cybersicherheit von Interesse.

Die Projekte werden ausschließlich in Teams von 3-4 Studierenden bearbeitet. Zu Beginn des Semesters tauchen die Studierenden gemeinsam mit Mitarbeitenden der Cyberagentur – Agentur für Innovation in der Cybersicherheit (des Bundes) – in das Themengebiet ein, um bestehende Vorstellungen von der Zukunft zu erkunden und mögliche Szenarien zu entwickeln.

Strategische Gestaltung

Semesterjahr BetreuungProf. Benedikt Groß, Florian Geiselhart

The Accountable Generation

Digitale Gewalt ist längst Teil des gesellschaftlichen Alltags. In Kommentarspalten, Messenger-Diensten oder durch KI-generierte Inhalte wird sichtbar, wie schwer es der digitalen Öffentlichkeit fällt, Verantwortung eindeutig zuzuschreiben, etwa weil Täter*innen anonym agieren oder Verantwortlichkeiten zwischen Plattformen, Technologien und Nutzenden verschwimmen. Mit der Verbreitung generativer KI wächst auch das Missbrauchspotenzial. Zwischen 2020 und 2024 stieg die gemeldete digitale Gewalt um über 120 % (PSK, 2024). Besonders betroffen sind Frauen und marginalisierte Gruppen (Robert Bosch Stiftung & BMJ, 2024). Dieses Klima untergräbt Vertrauen, verstärkt gesellschaftliche Polarisierung und gefährdet demokratische Prozesse.

Das Spannungsfeld zwischen Schutz und Kontrolle bildet den Ausgangspunkt unseres Szenarios.

The Accountable Generation

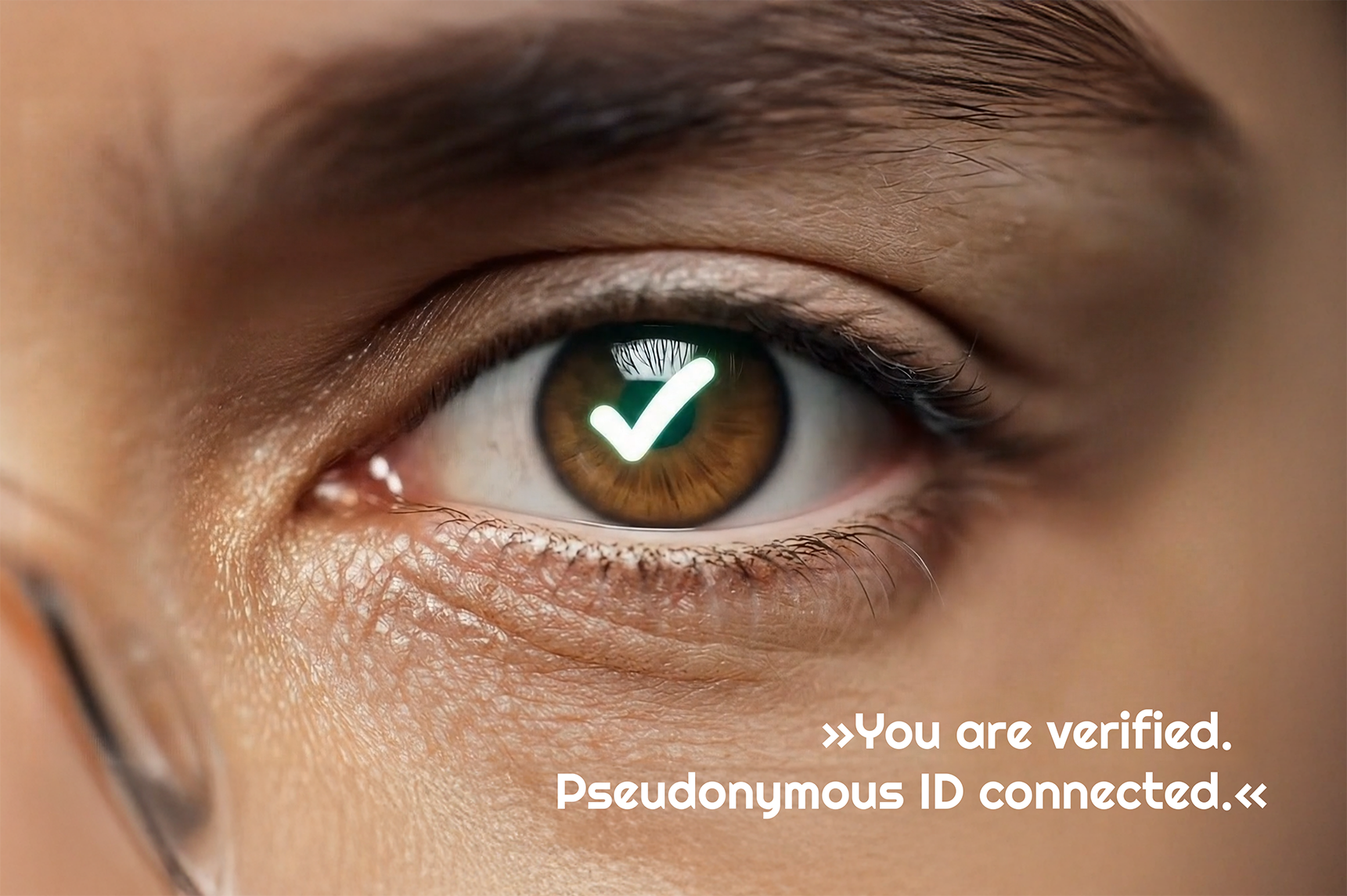

Wir schreiben das Jahr 2040. Die digitale Welt hat sich grundlegend verändert: Digitale Teilhabe ist in Europa nur noch mit bestätigter Identität möglich. Eine Reaktion auf die 2020er Jahre, in denen digitale Technologien neue Möglichkeiten eröffneten, aber auch neue Formen digitaler Gewalt hervorgebracht haben. In der Podcastserie The Accountable Generation erzählen Menschen aus dieser Zukunft, wie sich ihr Leben durch das Digitalpräsenzgesetz verändert hat. Ihre Stimmen zeichnen ein Bild einer Gesellschaft, die digitale Verantwortung neu verhandelt und stellen dabei eine zentrale Frage:

Was bedeutet es, wenn digitale Identitätsverifikation zur Voraussetzung für Teilhabe wird?

Das Szenario

Im Jahr 2040 ist digitale Verifizierung Voraussetzung für den Zugang zu Plattforme für die sogenannte ”Accountable Generation” (dt. “rechenschaftspflichtige Generation”) geworden. Grundlage ist das Digitalpräsenzgesetz der EU (2030), das bei jeder digitalen Interaktion eine Authentifizierung vorschreibt. Möglich wird das durch Securope, ein europaweites System zur sicheren Authentifizierung. Bei der Registrierung in Securope wird die persönliche Bund ID in eine verschlüsselte Securope ID umgewandelt. Die Securope-ID wird bei der Anmeldung auf digitalen Plattformen verwendet. Doch das System bleibt nicht unumstritten. Zwischen Schutz und Kontrolle entsteht eine neue digitale Öffentlichkeit, in der sich gesellschaftliche Werte und Machtverhältnisse neu sortieren.

Zentrales Artefakt ist eine dokumentarisch-fiktionale Podcast-Serie, die als narratives Zukunftsartefakt das Szenario erlebbar macht. Der Prolog führt in das Szenario ein und eröffnet den Podcast. Die acht Podcast-Episoden porträtieren fiktive Personen aus dem Jahr 2040, die sich aus unterschiedlicher Perspektive zur digitalen Verifizierung äußern.

Die Interviewten reichen von einem Systemaussteiger über eine von digitaler Gewalt betroffene Profiteurin des Digitalenpresencegesetztes bis hin zur besorgten Großmutter mit DDR-Erfahrung. Sie verbinden persönliche Erfahrungen mit systemischen Fragen und eröffnen Einblicke in die sozialen, politischen und emotionalen Folgen digitaler Identitätspflichten.

Gestalterischer Zugang

Ausgangspunkt des Designfutuingprojektes war eine Kooperation mit der »Cyberagentur – Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH«. Gemeinsam wurden erste Signale und Trends zu digitaler Gewalt analysiert. Aufbauend darauf kamen Methoden des Design Futuring zum Einsatz. The Accountable Generation entstand als Zukunftsartefakt, das nicht vorgibt, wie Zukunft sein sollte, sondern fragt, welche Entwicklungen wir aushandeln wollen. Das Projekt macht mögliche Zukünfte sichtbar und verhandelbar und lädt dazu ein, Kontrolle, Verantwortung und digitale Öffentlichkeit neu zu denken.

Ausblick

The Accountable Generation zeigt, wie stark technische Schutzmaßnahmen unsere Vorstellung von Teilhabe prägen. Neue Technologien machen den Schutz vor digitaler Gewalt dringlicher.Gleichzeitig wird deutlich, dass es einen schmalen Grat gibt zwischen Sicherheitsversprechen, Kontrolle und Überwachung. Die Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 über die massenhafte Überwachung durch die NSA und andere Geheimdienste erinnern bis heute daran, wie schnell Schutzmaßnahmen in Machtmissbrauch kippen können.

Unsere zentrale Erkenntnis: Es braucht Maßnahmen gegen digitale Gewalt, doch sie sind nie neutral. Technische Eingriffe wie verpflichtende Verifizierungen beeinflussen, wer sich wie im digitalen Raum bewegen kann.

Es geht nicht nur um technische Lösungen, sondern auch um Verantwortung, um Teilhabe und um die Frage, wie wir den digitalen Raum gemeinsam gestalten wollen.

The Accountable Generation lädt dazu ein, vermeintlich einfache Antworten zu hinterfragen, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und digitale Souveränität bewusst und gerecht zu gestalten.

Quellen

Bundeskriminalamt. (2024). Polizeiliche Kriminalstatistik 2024

Robert Bosch Stiftung & BMJ (2024). Digitale Gewalt – erkennen, benennen, bekämpfen. Forderungspapier zur Bundestagsanhörung. https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/021024_Digitale_Gewalt_Forderungspapier.pdf

Charlotte Holke, Mareike Jankowski, Yuhang Han

BetreuungProf. Benedikt Groß, Florian Geiselhart

Tags